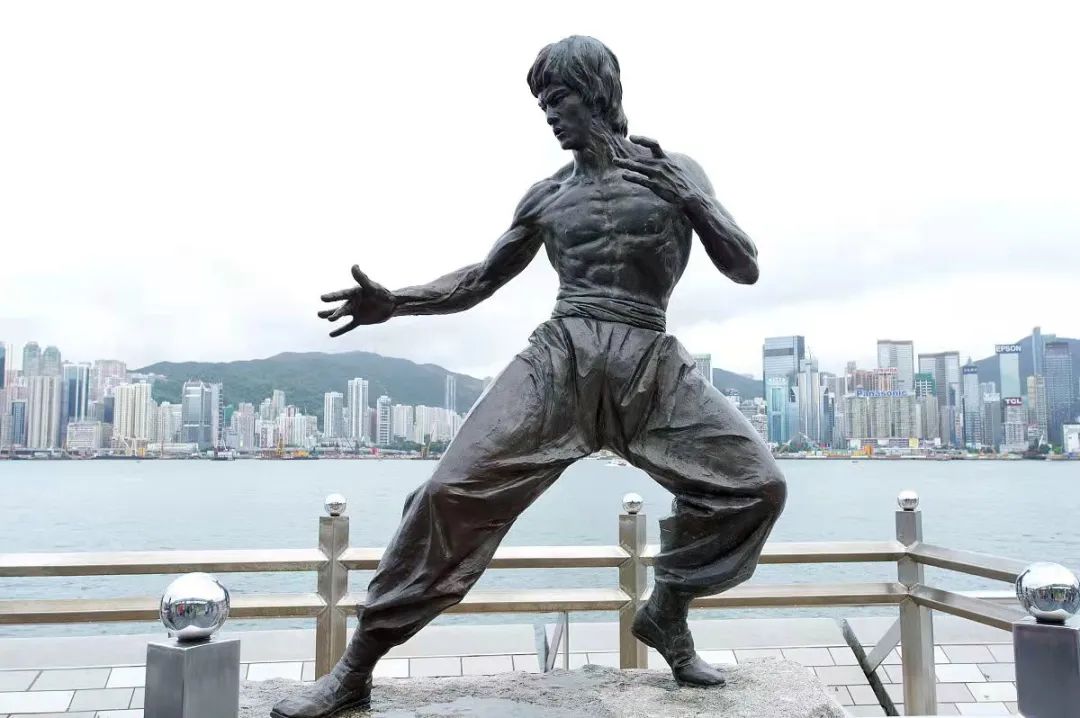

(香港星光大道李小龙雕像)

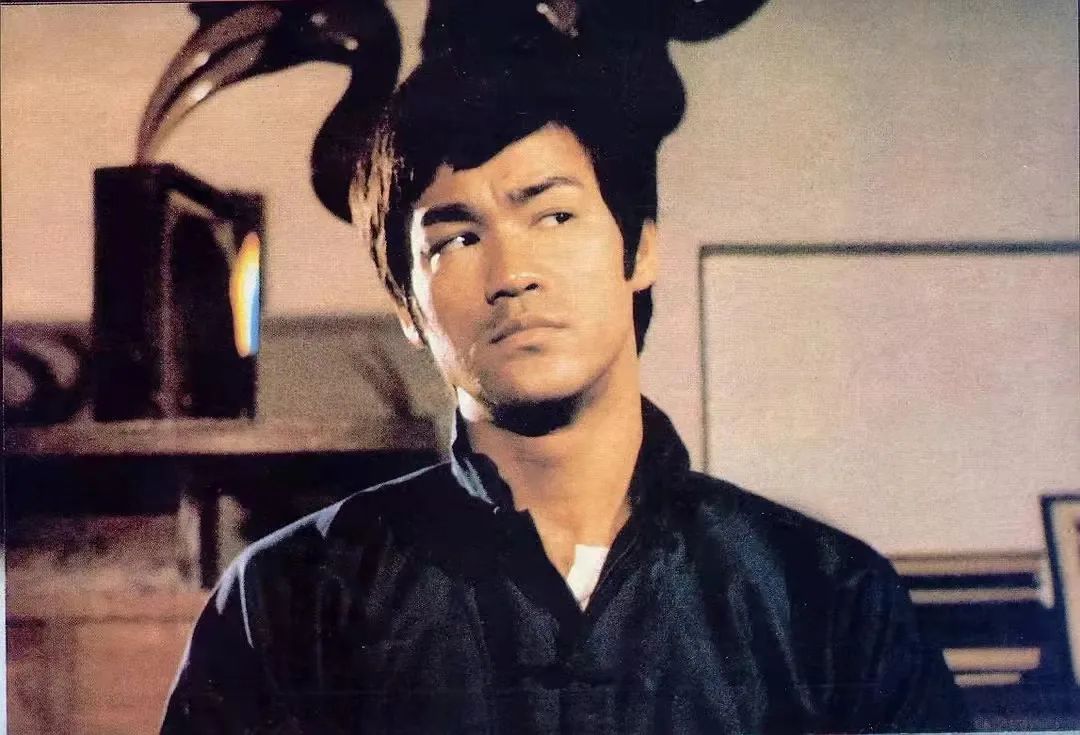

今年是李小龙逝世50周年,时至今日,这位铁血丹心,用一身功夫告诉全世界“中国人不是东亚病夫”的巨星,仍长存我们心中。戏武世胄,粤韵风华,李小龙为促进中国文化传播、中外文化交流作出了重要贡献。

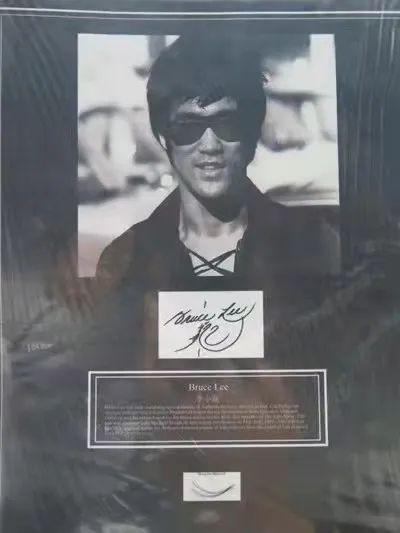

近日,广州华侨博物馆也新展出了一件与李小龙相关的珍贵藏品,缅怀这位传奇巨星。

走出国门

凛然风骨诉说中国武术风姿

广府华侨把中华文化传播到住在国,使之在海外生根发芽,促进中外文化交流。尤其是中国功夫,在海外有着非凡的影响力,吸引了许多国际友人参与其中。而说到它的广泛传播,就一定会说到功夫巨星李小龙。他不仅是中国功夫首位全球推广者,也是好莱坞首位华人主角,他的祖居就在广州市荔湾区恩宁路永庆坊。 (广州恩宁路李小龙祖居) 李小龙祖居始建于民国时期,一正一偏布局,深三进,保持了时代特色的砖木结构,内有雕花大梁,彩色雕花玻璃屏风,是典型的岭南建筑。 祖居近年经过复原后,重现了“戏武世胄,粤韵风华”的风骨。一桩一台,一砖一瓦,无不向后人讲述着在世界舞台上,一代功夫巨星李小龙为促进中国文化传播、中外文化交流作出的重要贡献。 20世纪60年代,李小龙在美国西雅图唐人街创立了“振藩国术馆”,中国功夫以及功夫电影的辉煌在这里开启。 凭借着出色的武术造诣和如雷贯耳的名声,国术馆也兴旺起来,不同肤色的人士纷纷来拜李小龙为师,而李小龙却因教外国人中国武术而遭到指责,但李小龙却认为,传授他们功夫,并不是让他们来欺负中国人,而是让他们知道中国人的厉害,让他们知道如何尊敬中国人。 同时,李小龙也强调武术是一种全球性的文化,不应该受到地域和国界的限制。他推崇文化多元性的理念促进了不同文化之间的交流和融合,同时也有助于促进全球化进程的多样性发展,因此,李小龙的影响力也是世界性的。

"kung fu"诞生

铁骨铮铮演绎“中国功夫”

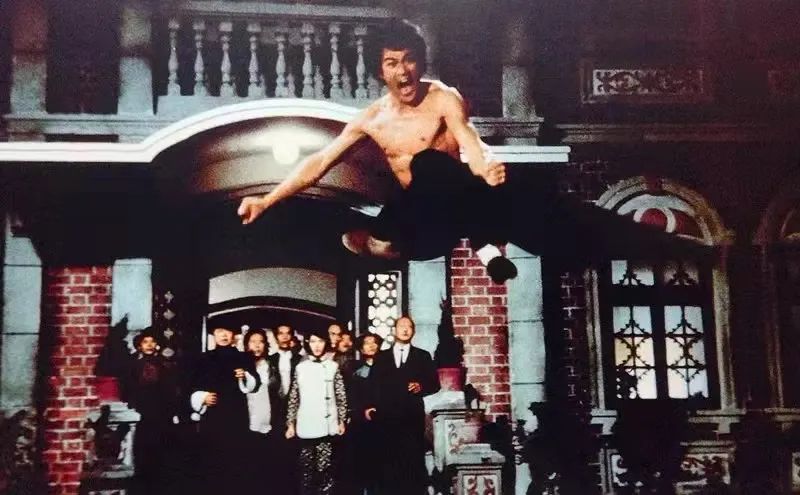

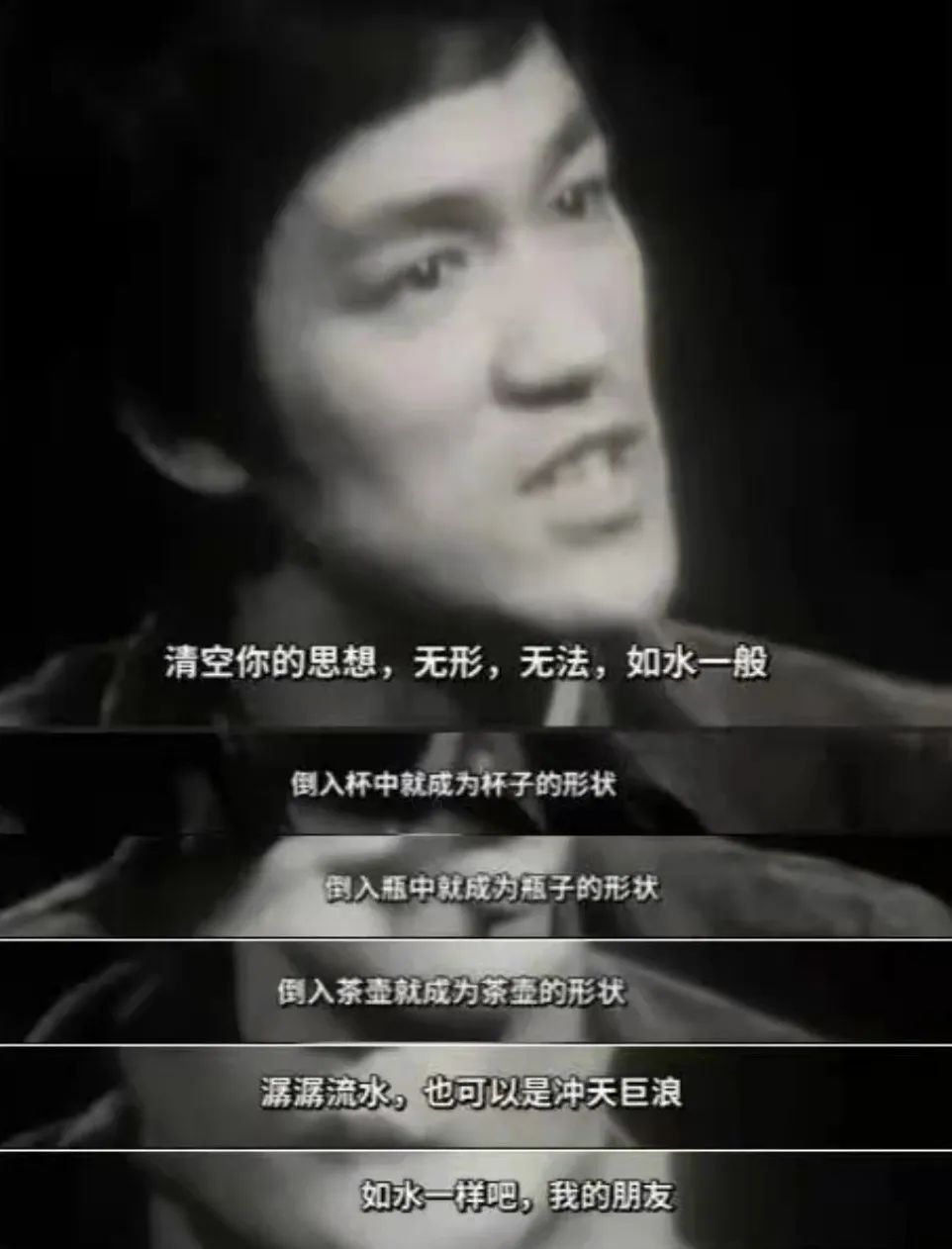

相较于传统武打片,李小龙突破了武打片“为打而打”的狭隘观念,把电影内容提高到了民族精神的高度,有武有侠,让功夫片有了灵魂。这是那个年代李小龙创造的另一个奇迹。 李小龙和香港嘉禾影业公司合作了第一部电影《唐山大兄》,1971年10月30日在香港全面公映,首轮创下319万港币的票房收入,成为当时港产片的历史总冠军。 1972年的影片《精武门》,一经公映就创下443万港币的巨额票房,并在全世界引起轰动。当时美国所有的唐人街都有上映,在白人区的影院也大受欢迎。此后,李小龙又自组协和电影公司,并自编、自导、自演了影片《猛龙过江》和《死亡的游戏》。《猛龙过江》正式上映,仅香港一地就创下票房纪录的新高峰。 在李小龙的演艺事业如日中天时,美国华纳公司向他抛来橄榄枝。1973年3月,李小龙暂停《死亡的游戏》的拍摄,开始拍摄华纳与嘉禾共同打造的《龙争虎斗》,并担任了主角。7月26日,《龙争虎斗》在美国放映,取得了惊人的票房,在票房上击败很多同期上映的一级好莱坞大片,好莱坞新的功夫片由此诞生。 李小龙演艺事业的种种成就,改变了好莱坞电影由白人一统天下的传统,李小龙成了好莱坞第一位华人主角、中国功夫第一位全球推广者、功夫片的开创者;许多外文字典里都出现了一个新词:“功夫”(kung fu)。 他铁骨铮铮,用电影把中国功夫展现给了世界,让世界真正认识中国功夫。 中西结合 融会贯通阐释哲学精髓 李小龙不仅是一代武术宗师,还是武术哲学家,他的理念即便是放在现在也是很前卫的。 李小龙将武术视为一种生活方式,强调自我超越和自我实现,他的武术哲学融合了东西方文化,包括道家思想、儒家思想、佛教思想和现代西方哲学等。他的哲学理念与日常生活密不可分,其中最著名的是“Be Water, My Friend”(朋友,要像水一样),这句话是李小龙对武术的最高概括。 1967年,李小龙正式将自己的拳术命名为“截拳道”,英文拼写为“Jeet Kune Do”。不过李小龙并不愿意给自己的拳术起名,他觉得那样会束缚住这门武技和哲学思想的发展而成为另一种门派的武术,但没有名称就无法被推广,于是他最终选了“截拳道”这个名字。 李小龙自己对于截拳道的评价是:“截拳道并非伤残之法,而是一大道,朝向生命真谛追寻的坦荡大道,我们只有在了解自己时方足以看透旁人,而截拳道则是朝了解自己之道而迈进”。 可见,李小龙的武术造诣和精神境界已远超招式本身,他的理念和哲学融合了中西方文化、思想,已深深地影响了人们的思考方式和行为方式,超越了时空和国界的限制,正如截拳道的纲领和要义一样“以无法为有法,以无限为有限”。 广州华侨博物馆新展出 李小龙相关藏品 藏品:李小龙头发